「コロナ禍」で始まり「三密」で暮れる令和2年12月。

用事を済ませ立ち寄った浅草寺境内で“シェアー自転車”を止め、考え込んでいます…

*「“キレイ/輝く風景、楽しく/ほっとする動・植物”の写真便り」の令和2年度

最終週の“写真コマ割り”のことを…

「暗い/不安な一年を拭い去り 明るく楽しい生活に向かう」にはどうすれば…

340

20201225

年の瀬の浅草

340-1 令和2年12月の境内

一見平和な浅草寺境内風景。しかしほとんどの人がマスク顔の日本人、暖かな小春日和の歳の瀬なのに、“三密”意識とウイークデーのせいか人出はパラパラでした。

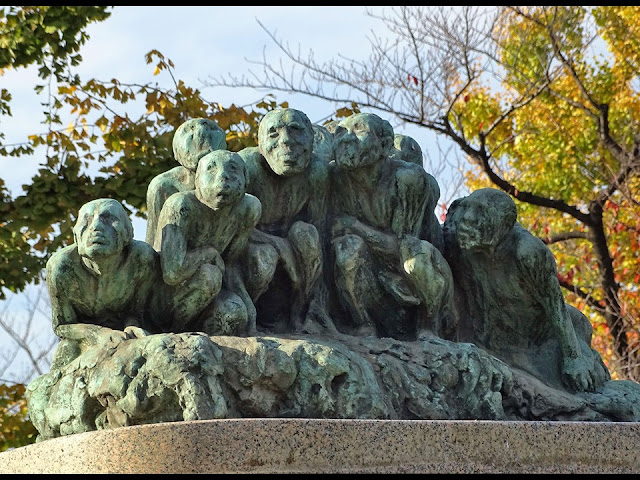

340-2 “雲”

この群像は境内の浅草寺本坊前に以前から設置されている朝倉文夫の遺作“雲*①”。

昔見たときは「ロダンの“カレーの市民”に発想が似ているなー」くらいだったのに、

今見ると群像のそれぞれの顔が「コロナ禍を“雲”に例えた不安予見」ではないか!?

*①;“東洋のロダン”と言われた朝倉文夫が 白血病による死を意識した直後の作品。

*朝倉文夫(1883:明治16年3月~1964:昭和39年4月) は、十和田湖畔の「乙女の像」

をはじめ各地に美しい作品を残してくれた彫像家。

大正・昭和の美術界の重鎮で、帝国美術院会員・勲四等瑞宝章 受章者です。

作品(金属)は終戦間際にほとんどが供出されて 現在は上野公園近くの「朝倉彫塑館」に

作品原型300点あまりが保管されています。

340₋3 母子地蔵

この場所は浅草にお参りするとき必ず立ち寄る、晴天のときは「ホッ」とします。

(撮影12月初旬)未だ厳しい寒さが少なく暖かい日差しを浴びた穏やかな母子の表情でした。

340-4 阿弥陀如来像

境内にありながら何故か気付かない人が多い阿弥陀さま。1654年に(承応三年:徳川四代家綱時代)

奉納、その年江戸時代になって初めての浅草寺復興*②法要“秘仏御開帳”に間にあったのです。

静かな秋の陽射しを受け、世の災難に「戸惑う心」を鎮めてくれる穏やかな表情でした。

*②;創建(645年:大化元年)以来 火災焼失7回、 江戸になって1回、通算9回目の再建でした。

340₋5 前を向いて歩こう

若者は立ち止まりません、前を向き歩むことが人生なのですから…でも「三密」は意識してネ。

では…来年が明るく・良い年になるようお互いに頑張りましょう。

山ケン

0 件のコメント:

コメントを投稿